Harmoniser la gamme pentatonique avec des intervalles permet de «sentir» sur un exemple simple ce que l’on fera plus tard sur des gammes plus compliquées et avec des accords au lieu des intervalles.

2.1 La gamme pentatonique majeure

Voici la gamme pentatonique majeure en C.

Si on regarde les intervalles entre les différentes et le C, nous avons donc une seconde majeure (C-D), une tierce majeure(C-E), une quinte juste(C-G) et une sixte majeure(C-A).

2.2 La notion de tonalité

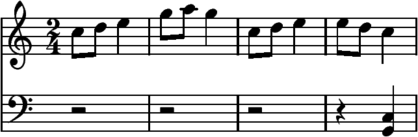

Écoutez la petite mélodie ci-dessous, constituées de notes de la gamme de C pentatonique :

La seconde phrase (mesures 3 et 4) est conclusive, donne un sentiment de repos. Par contre, à la fin de la première phrase (mesures 1 et 2), on ressent une attente. Cette phrase se suffit difficilement à elle-même. Il y a une sorte de dynamique entre les notes, et elles n’ont pas toutes le même rôle au sein de la gamme.

Par exemple, la note C donne un sentiment de repos, et peut-être utilisée comme note conclusive. On l’appelle la «tonique» de la gamme, et on dit que la tonalité de ce petit morceau est C (ou encore «le morceau est en C» ).

La note G sur laquelle termine la première phrase donne un sentiment d’inachevé, et est «attirée» par la tonique. Elle a un rôle priviligié dans la gamme - c’est la note la plus proche de la tonique au sens des harmoniques1. Elle donne une couleur suspensive, et on attend une «résolution» vers la tonique. On l’appelle la dominante.

En musique classique, il est courant que la mélodie soit exposé une première fois, puis qu’une seconde mélodie soit exposée avec pour note de référence la dominante, pour revenir conclure sur la tonique.

On peut aussi trouver ce mécanisme dans de nombreux airs populaires, par exemple au clair de la lune, où les deux premières phrases finissent sur un C, la troisième (une sorte de pont) sur un G, pour revenir conclure avec une quatrième phrase qui finit sur C.

Attention, au clair de la lune n’est pas batie exclusivement sur la gamme pentatonique. Pouvez-vous trouver quelles sont les notes étrangères à cette gamme ?

2.2.1 Transposition

Nous avons présenté la gamme pentatonique en C. Il est possible de construire des gammes pentatoniques dans toutes les tonalités. Les intervalles par rapport à la tonique doivent être les mêmes que pour la gamme pentatonique de C. Par exemple, en G :

| C - D | seconde majeure | G - A |

| C - E | tierce majeure | G - B |

| C - G | quinte juste | G - D |

| C - A | sixte majeure | G - E |

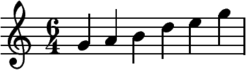

ce qui nous donne la gamme de G pentatonique :

Cette gamme est une transposition de la gamme de C pentatonique, une quinte au-dessus.

| C pentatonique | +quinte | G pentatonique |

| C | +quinte | G |

| D | +quinte | A |

| E | +quinte | B |

| G | +quinte | D |

| A | +quinte | E |

Du point de vue de l’oreille, lorsque l’on entend une gamme transposée, on a l’impression d’entendre «la même gamme», plus haut. Écoutez par exemple des gammes pentatoniques dans diverses tonalités :

2.2.2 Exercices

Chantez la gamme pentatonique en C, en vous aidant du fichier

.

Une fois que vous avez bien assimilé sa sonorité, prenez un fichier midi

«note simple» C.2.1, et après chaque note, chantez la gamme

pentatonique partant de cette note.

.

Une fois que vous avez bien assimilé sa sonorité, prenez un fichier midi

«note simple» C.2.1, et après chaque note, chantez la gamme

pentatonique partant de cette note.

Cherchez et de chantez des petites mélodies en restant sur les notes de la gamme pentatonique majeure.

Improvisez sur votre instrument en vous restreignant aux notes d’une gamme pentatonique. Essayez dans différentes tonalités !

2.3 Petite harmonisation

Essayons maintenant de mettre un début d’harmonie derrière cette mélodie, c’est à dire à l’«habiller» un peu.

Pour ce faire, on peut décider d’ajouter d’utiliser des intervalles issus de la gamme pentatonique à la mélodie.

Voyons quelques intervalles possibles (on raisonne toujours en C).

| Notes de l’intervalle | Nature |

| C-E | tierce majeure |

| D-G | quarte juste |

| E-A | quarte juste |

| G-C | quarte juste |

| A-D | quarte juste |

Il y a bien-sûr de nombreuses autres possibilités pour construire des intervalles et des accords à partir de la gamme pentatonique majeure. Je choisis arbitrairement de me limiter à celles-là pour ne pas trop complexifier le propos…

Écoutez ce que donnent chacun de ces intervalles rajoutés sous la dernière note de notre petite mélodie:

Écoutez attentivement ces différentes possibilités. Elles sonnent très différemment les unes des autres. Personnellement, je trouve que:

- 1 et 4 (surtout 1) sonnent conclusifs (et vont donc dans le même sens que la mélodie).

- 2, 3 et 5 enlèvent le caractère conclusif de la mélodie. On attend

autre chose, éventuellement une résolution (comme dans

par exemple). Mais ces trois accords sonnent tout de même assez

différemment.

par exemple). Mais ces trois accords sonnent tout de même assez

différemment.

On voit ici apparaître la notion de fonction d’un accord (enfin ici d’un intervalle… ). Par rapport à la tonalité donnée, chaque intervalle a une «fonction harmonique» (conclusif, suspendu…) qui est indépendant de la nature de l’intervalle considéré : en effet, on a un intervalle de quarte qui sonne conclusif dans 4, et d’autres qui sonnent plutôt «en attente» (3 et 5) – c’est pour celà que cela n’a pas beaucoup de sens de dire qu’une quarte sonne «joyeuse»: celà dépend du contexte.

Voici par exemple une façon d’harmoniser entièrement la mélodie avec ces accords (ce n’est qu’un exemple, il y a des tas de façons de faire ça):

Cette notion de fonction sera fondamentale pour «classer» les accords lorsque l’on harmonisera d’autre gammes.

L’étude de ces «fonctions» – c’est à dire des relations qu’entretiennent ces intervalles ou accords vis-à-vis de la tonalité – est à la base de la théorie harmonique, et permet de comprendre les dynamiques d’enchainements d’accords.

Avant de passer à tout cela, il faut d’abord apprendre deux ou trois choses sur les natures d’accord…

2.3.1 Exercices

Identifier la tonalité de la mélodie suivante et harmonisez-la en utilisant des intervalles issues de la gamme pentatonique correspondante.

Identifier la tonalité de la mélodie suivante et harmonisez-la en utilisant des intervalles issues de la gamme pentatonique correspondante.