Durant les trois premiers chapitres, nous allons poser quelques bases théoriques et faire travailler vos oreilles.

1.1 Un peu de théorie

1.1.1 Dénomination des intervalles

Un intervalle mesure la distance entre deux notes. Un intervalle est caractérisé par

- une des deux notes

- sa nature

On appellera intervalle simple un intervalle qui fait une octave ou moins. Dans un premier temps, on ne s’occupera que d’intervalles simples.

Le «nom» d’un intervalle dépend uniquement du nom de ses deux notes, sans tenir compte de leur altération : par exemple, les intervalles entre C et G, C# et G, C♭ et G, C et G#, etc… sont tous des quintes.

| «distance» | dénomination | exemple |

| 0 | unisson | C-C |

| 1 | seconde | D-E |

| 2 | tierce | A-C |

| 3 | quarte | F-B |

| 4 | quinte | B-F |

| 5 | sixte | E-C |

| 6 | septième | C-B |

| 7 | octave | G-G aigu |

La «qualité» d’un intervalle dépend elle du nombre de demi-tons 1.

- Les unissons, les quartes, les quintes et les octaves peuvent être justes, diminués ou augmentés.

- Les secondes, les tierces, les sixtes et les septièmes peuvent être majeures, mineures, diminuées ou augmentées.

Pour un nom d’intervalle donné dans la première de ces deux catégories, les intervalles diminués font 1/2 ton de moins que les intervalles justes, qui font eux-mêmes 1/2 ton de moins que les intervalles augmentés.

Pour ce qui est des intervalles de la seconde catégorie, on a, par ordre croissant de nombre de demi-tons : diminué, mineur, majeur, augmenté.

Unissons, quartes, quintes octaves :

| diminué < juste < augmenté |

Secondes, tierces, sixtes, septièmes :

| diminué < mineur < majeur < augmenté |

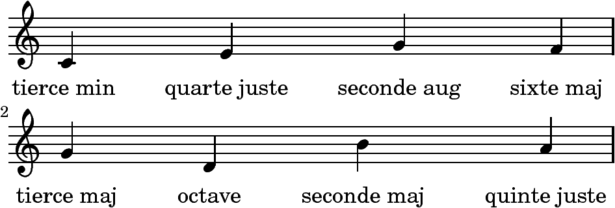

Tous les intervalles construits à partir d’une gamme majeure (si vous ne voyez pas ce qu’est une gamme majeure, ne vous en faites pas, nous allons voir ça dans les prochains chapîtres) en partant de la tonique (même remarque que précédemment ! ) de la gamme sont des intervalles majeurs ou justes. Par exemple, en C majeur :

| entre C et C | → | unisson juste |

| entre C et D | → | seconde majeure |

| entre C et E | → | tierce majeure |

| entre C et F | → | quarte juste |

| entre C et G | → | quinte juste |

| entre C et A | → | sixte majeure |

| entre C et B | → | septième majeure |

| entre C et C à l’octave | → | octave juste |

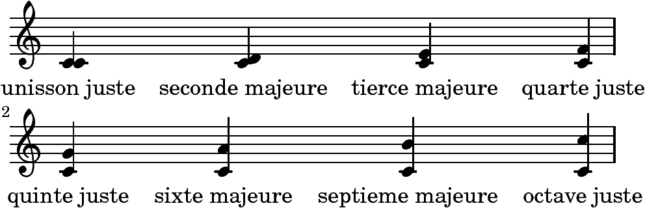

Le tableau ci-dessous récapitule les intervalles les plus utilisés.

| intervalle | nombre de tons | exemple en partant de C |

| unisson | 0 ton | C C |

| seconde mineure | ½ ton | C D♭ |

| seconde majeure | 1 ton | C D |

| seconde augmentée | 1 ton ½ | C D# |

| tierce mineure | 1 ton ½ | C E♭ |

| tierce majeure | 2 tons | C E |

| quarte juste | 2 tons ½ | C F |

| quarte augmentée | 3 tons | C F# |

| quinte diminuée | 3 tons | C G♭ |

| quinte juste | 3 tons ½ | C G |

| quinte augmentée | 4 tons | C G# |

| sixte mineure | 4 tons | C A♭ |

| sixte majeure | 4 tons ½ | C A |

| septième diminuée | 4 tons ½ | C B♭♭ |

| septième mineure | 5 tons | C B♭ |

| septième majeure | 5 tons ½ | C B |

| octave juste | 6 tons | C C |

Les intervalles de quarte augmentée et de quinte diminuée sont souvent indistinctement appelés tritons (en effet, ces intervalles sont tout deux constitués de trois tons 2). Un triton partage une octave en deux parties égales.

On omet souvent la qualification juste pour parler des unissons, quartes, quintes et octaves.

1.1.2 Qualités sonores des intervalles

à l’oreille, on peut identifier les intervalles par plusieurs moyens:

- les deux notes sont-elles proches ou éloignées ?

- l’intervalle sonne-t-il sombre ou brillant ? Pour l’oreille occidentale, les intervalles majeurs, hors de tout contexte, sonnent plus brillant que les intervalles mineurs associés.

- l’intervalle est-il consonant ou dissonant ? Là aussi, pour l’auditeur moyen, les octaves et quintes sont très consonantes, puis viennent quartes, tierces, sixtes, septièmes et secondes, la seconde mineure étant perçue comme très dissonante. On associe souvent un caractère instable au triton (considéré au Moyen-Âge comme le «diable en musique» , son emploi était évité.).

- seconde mineure

- seconde majeure

- tierce mineure - seconde augmentée

- tierce majeure

- quarte juste

- triton

- quinte juste

- sixte mineure - quinte augmentée

- sixte majeure - septième diminuée

- septième mineure

- septième majeure

- octave

Une seconde série, à la guitare, la note basse étant E.

Dans un premier temps, un bon moyen d’apprendre à repérer un intervalle est d’avoir des débuts de morceaux dont les deux premières notes forment l’intervalle en question. Par exemple Brazil pour une sixte majeur ascendante, la 5ème de Beethoven pour une tierce majeure descendante, etc…

Voici une petite liste de morceaux utilisables dans cette optique – trouvez les votres, vous les retiendrez plus facilement :

- seconde majeure ascendante : Au clair de la lune

- quarte juste : la Marseillaise

- sixte mineure ascendante : Manha de Carnaval (a.k.a Orfeu Negro ou A Day in the life of a Fool)

- sixte majeure ascendante : Brazil

- septième mineure ascendante : Maman les p’tits bateaux

- tierce majeure descendante : la 5ème de Beethoven

Il faut ensuite travailler son oreille pour entendre directement tout ça, se construire ces propres impressions à l’écoute de chaque intervalle, et ne plus avoir à passer par ces astuces. C’est plus ou moins difficile suivant les intervalles et suivant les gens…

Les fichiers suivants permettent de s’habituer à la reconnaissance d’intervalles décomposés:

ascendants

- secondes mineures

- secondes majeures

- tierces mineures - secondes augmentées

- tierces majeures

- quartes justes

- tritons

- quintes justes

- sixtes mineures - quintes augmentées

- sixtes majeures - septièmes diminuées

- septièmes mineures

- septièmes majeures

- octaves

descendants

- secondes mineures

- secondes majeures

- tierces mineures - secondes augmentées

- tierces majeures

- quartes justes

- tritons

- quintes justes

- sixtes mineures - quintes augmentées

- sixtes majeures - septièmes diminuées

- septièmes mineures

- septièmes majeures

- octaves

1.1.3 L’enharmonie

On peut se demander ce qui conduit à appeler deux choses qui semblent identiques par deux noms différents. Ainsi, pourquoi faire la distinction entre une quinte augmentée et une sixte mineure ? Cela revient à se demander pourquoi un G# et un A♭ sont différents. Sur beaucoup d’instruments, on ne distingue pas ces deux notes. On dit qu’elles sont enharmoniques. En revanche, elles sont différentes du point de vue de l’harmonie : supposons que l’on travaille sur la gamme mineure naturelle – que nous étudierons plus tard – C. Voici deux façons d’écrire cette gamme:

Entre ces deux façons de noter, on choisit la seconde, qui a le mérite de contenir une et une seule fois chaque nom de note, et d’éviter le mélange des dièses et des bémols. Le fait d’utiliser A♭ plutôt que G# précise de plus que cette gamme a été construite par inflexion de la sixte, et non pas par augmentation de la quinte.

En harmonie, on n’ecrira donc jamais par enharmonie, contrairement à ce qu’on peut voir sur des partition où des A♭♭ ou des B# peuvent parfois être notés G ou C pour des fausses raisons de facilité de lecture (qui risquent de rendre la vie plus difficile aux vrais lecteurs).

1.1.4 Intervalles complémentaires

On appelle intervalle complémentaire d’un intervalle l’intervalle manquant pour atteindre l’octave.

Par exemple si on considère l’intervalle de sixte mineure B-G, son intervalle complémentaire G-B est une tierce majeure.

Les intervalles complémentaires partagent des propriétés sonores. Il peut arriver de confondre un intervalle avec son complémentaire.

Les appellations «juste» , «augmenté» … prennent ici leur sens : le complémentaire d’un intervalle juste est juste, le complémentaire d’un intervalle majeur est mineur, et vice-versa, le complémentaire d’un intervalle diminué est augmenté et vice-versa.

Écoutez quelques intervalles suivis de leur complémentaire :

1.1.5 Intervalles redoublés

On appelle intervalle redoublé (par opposition à intervalle simple) un intervalle supérieur à l’octave. On peut voir un intervalle redoublé comme un intervalle simple dont la note supérieure a été rehaussée d’une ou plusieurs octaves.

Ci-dessous, des intervalles suivis de leur redoublement.

Pour trouver la nature d’un intervalle redoublé, il suffit de se ramener à l’intervalle simple correspondant, et d’ajouter «sept» à son nom:

| seconde | → | neuvième |

| tierce | → | dixième |

| quarte | → | onzième |

| quinte | → | douzième |

| sixte | → | treizième |

| septième | → | quatorzième |

| octave | → | double octave |

Les qualifications des intervalles sont conservées.

Un intervalle redoublé «sonne pareil» que l’intervalle simple associé, à ceci près que l’écart entre les deux notes parait plus grand.

Écoutez quelques intervalles suivis de leur intervalle redoublé :

1.2 À vous de jouer

1.2.1 Intériorisation des intervalles

- Écoutez les intervalles les uns après les autres grâce aux fichiers

ci-dessous.

- Fixez-vous un intervalle, par exemple une seconde mineure

descendantes. Jouez une note au hasard sur votre instrument. Chantez-là, puis

chantez par exemple la note située une seconde mineure en

dessous. Trouvez ensuite la note sur votre instrument est jouez les deux

notes enchainées plusieurs fois de suite. Recommencez avec d’autres notes.

En général, les intervalles plus grands sont plus difficiles à obtenir, et les intervalles descendants sont également plus durs que les ascendants. Dans une première approche, concentrez vous sur les secondes, tierces, quarte juste et quinte juste.

- Prenez une autre personne, et chantez des intervalles en prenant chacun une note.

- Si votre instrument s’y prête, jouer une note d’un intervalle dessus, et chantez la seconde.

1.2.2 Reconnaissance d’intervalles

- Exercice 4 ()

Identifiez les intervalles suivants, tous construits sur C.

Dans un premier temps, essayez de chanter les deux notes constituant l’intervalle, et déduisez-en sa nature. Petit à petit, il ne sera plus nécessaire de passer par cette étape de décomposition. Vous pouvez également vous aides de l’exercice 3.

Pour les exercices suivants, passez les séquences en entier et notez sur une feuille les résultats. Faites plusieurs passages s’il le faut, mais essayez de ne pas arrêter la séquence pendant l’exercice.

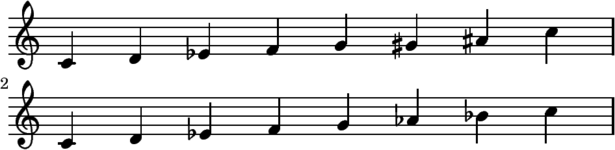

1.2.3 Lecture d’intervalles

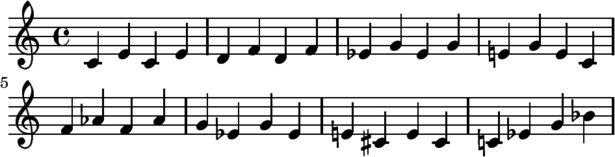

- Trouver les natures des intervalles suivants:

1.2.4 Construction d’intervalles

- Recommencez avec d’autres notes et d’autres intervalles !

1.2.5 Déchiffrage chanté

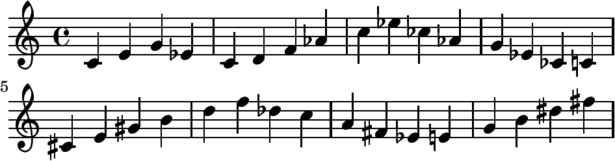

Chantez les lignes suivantes. Des fichiers midi sont là pour vous aider et vous permettre de contrôler votre travail.

- Secondes mineures et majeures

- Tierces mineures et majeures

- Quartes

- Tritons

- Quintes

- Sixtes (en première lecture, concentrez-vous sur les intervalles

précédents, vous reviendrez travailler les sixtes et les septièmes à

tête reposée…)

- Septièmes

Pour aller plus loin une méthode de déchiffrage chanté/assimilation des intervalles qui me semble très bonne est celle de Marie-Claude Arbaretaz chez Chappell Editions : lire la musique par la connaissance des intervalles.

1.2.6 Travail sur l’instrument

Quelques pistes de travail (des trucs que j’ai utilisés, à vous d’en inventer d’autres… ). Dans la mesure du possible, travaillez toujours au métronome.

- fixer un type d’intervalle, ascendant ou descendant. Parcourir le

cycle des quintes3, ou une gamme quelconque, en jouant après chaque note la

seconde note de l’intervalle correspondant (il est important de prendre

l’habitude de travailler en utilisant le cycle des quintes… ). Par

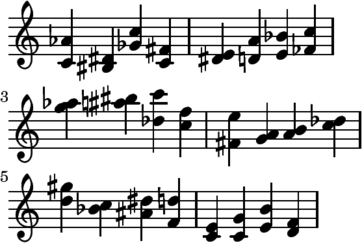

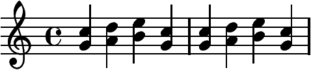

exemple, avec une tierce mineure ascendante, le début ressemblera à ceci:

- pour les instruments polyphoniques : jouer une mélodie en la

doublant en-dessous à un intervalle fixe.

- jouer des empilements du même intervalle, en partant du cycle

des quintes par exemple.

- utiliser les tableaux de notes aléatoires (C.1) pour pratiquer tout ça.

- improviser en se mettant pour contrainte d’utiliser tel type d’intervalle.

- etc, etc, …